遷移金属酸窒化物薄膜の作製と触媒活性

脱炭素社会への取り組みの一つに燃料電池開発があります。燃料電池は、水素を燃料とし酸素との電気化学反応で電力を生み出す発電装置です。小型化が可能な固体高分子形燃料電池(PEFC)は、家庭や燃料電池自動車等での利用が期待されています。

このPEFCの電極触媒として、資源量が少なく高価なPtやPt-Ru合金以外のPt代替触媒の開発が進められていて、遷移金属酸化物と酸窒化物が、燃料電池の正極の白金代用触媒物質として注目されています。

当研究室では、安価なZrに注目し、その酸窒化物ジルコニウム(ZrON)に注目し、実用的なMEA(電極触媒層と固体電解質材料の膜を複合化した発電ユニット:Membrane Electrode Assembly)で要求される炭素微粒子への担持を、スパッタリングによるドライプロセスで実現するための研究を行っています。

■ 円筒形ターゲットによる薄膜作成

円筒形ターゲットを備えたマグネトロンスパッタリング装置

中空円筒型ターゲットを備えた特異なマグネトロンスパッタリング装置を作成しました。円筒型ターゲット内や、円筒空間の底面直下に配置した試料に多方向から製膜できる事が期待できるためです。

永久磁石を円筒型のターゲットを囲むように配置することで円筒の中心軸の周りに回転対称的な磁場を作成しましたが、円筒中心軸上での磁場の方向は中空円筒底面から4mm程度離れた位置で逆転していました。これは、ターゲット内部の磁束密度が外部よりもわずかに高いことを示しています。

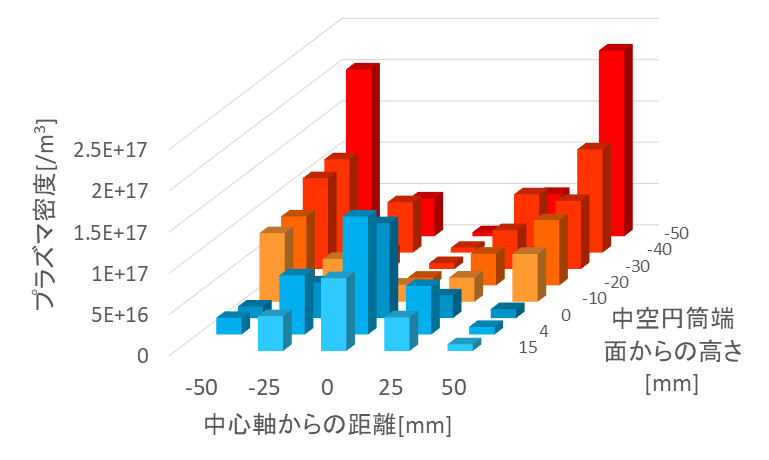

さらに、ラングミュアプローブ法を用いてプラズマ発生時の装置内のプラズマ密度を測定しました。

右図に示すように、円筒ターゲット内部空間ではターゲット表面に近づくにつれプラズマ密度が高いこと、円筒外では円筒上部中央のプラズマ密度が高いことが見いだされた。

放電は主にターゲット内部で発生しているが、プラズマの一部が外部に沁み出すことで、高密度の場所を生み出しているのではないかと考えています。

高エネルギー荷電粒子の発生、反跳ガスの基板への入射、プラズマによる高温の発生などによる基板へのダメージの影響と製膜速度を勘案し、ターゲット円筒空間の底面直下での製膜が良いと結論付けることができました。

スパッタリング製膜

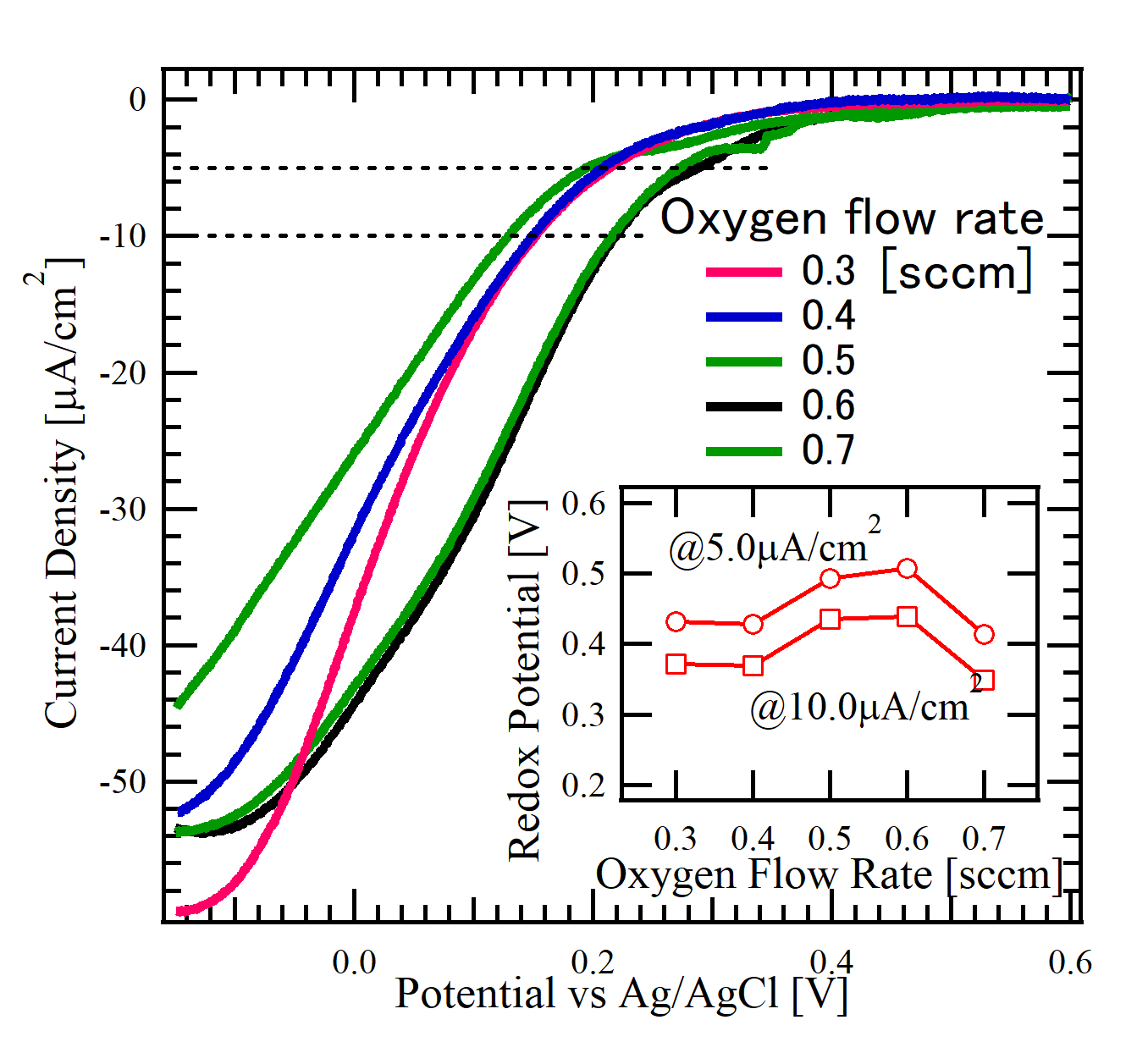

チャンバー内に導入するアルゴンと窒素量を一定のもと酸素流量を制御して加熱した石英ガラス基板上にスパッタリング製膜を行い、析出相をXRDで調査しました。

酸素流量の増加と共に析出相のメイン物質は、ZrN→Zr2ON2→Zr7O8N4→ZrO2と変化することを見出しました。また製膜時の基板温度が高い時に、酸窒化ジルコニウム(Zr2ON2、Zr7O8N4)が多くなる傾向が見られました。主たる析出結晶相の変化に伴い、光吸収スペクトルにおいても、メタリック→黄→透明のように色調変化が観測でき、膜内の(窒素/酸素)比の低下が確認できました。

同じスパッタリング条件下でグラッシーカーボン基板上に基板温度450℃で堆積した膜を用いて電気化学測定を行ったところ、酸窒化ジルコニウムを多く含む膜で酸素還元開始電位(EORR)が高いことを見出しました。今後様々なスパッタリング条件・基板温度での製膜を試み、EORRの向上を図る必要があります。

■ 炭素微粒子への直接製膜

粉末加熱・振動ユニットを用いた炭素微粒子への直接製膜

炭素微粒子粉末の表面に均一にZrON薄膜の製膜を行うために、加熱・振動装置を作製した。、チャンバー内に導入し、粉末を加熱・振動させながらスパッタリングを施しました。

作製した振動・加熱ユニットは、表面に絶縁膜を形成した金属製ボートと通電加熱するための電極全体を電磁石で振動させる単純な構造とすることで、安定的な振動を得ることができました。

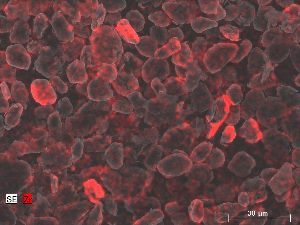

左図は、炭素微粒子にZRON膜を製膜した後で、走査電子顕微鏡観察の際にZr元素についてEDS分析測定を行った結果を示しています。粒子ごとで堆積物の密度にばらつきがあるようですが、粒子形状を反映する形で、Zrが分布していることを示しています。

炭素粒子サイズが小さいときは凝集した粒子を分散させるまでには至らなかったものの、比較的大きいサイズの炭素粒子を用いることで個々の粒子の表面に製膜することに成功したことが、確認できました。

現在もなお、装置改良と作成条件の検討を行っています。